LA DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL

En cherchant les origines de la division sexuelle du travail, nous nous sommes posés la question de cette division à l'aube de l'humanité. Il y a beaucoup de fantasmes, de stéréotypes concernant la répartition des tâches entre les hommes et les femmes à l’époque de la préhistoire. Dans l'inconscient collectif, la femme serait plutôt cantonnée au rôle de génitrice, qui ne s’occuperait que des enfants et de la cuisine alors que l’homme lui, ne ferait que chasser. On peut se dire qu’à priori la femme était immobile à cause de la grossesse, de l’accouchement souvent difficile voir mortel et de l’allaitement qui pouvait durer 4 ans… tout cela limitait les possibilités de déplacement de la femme.

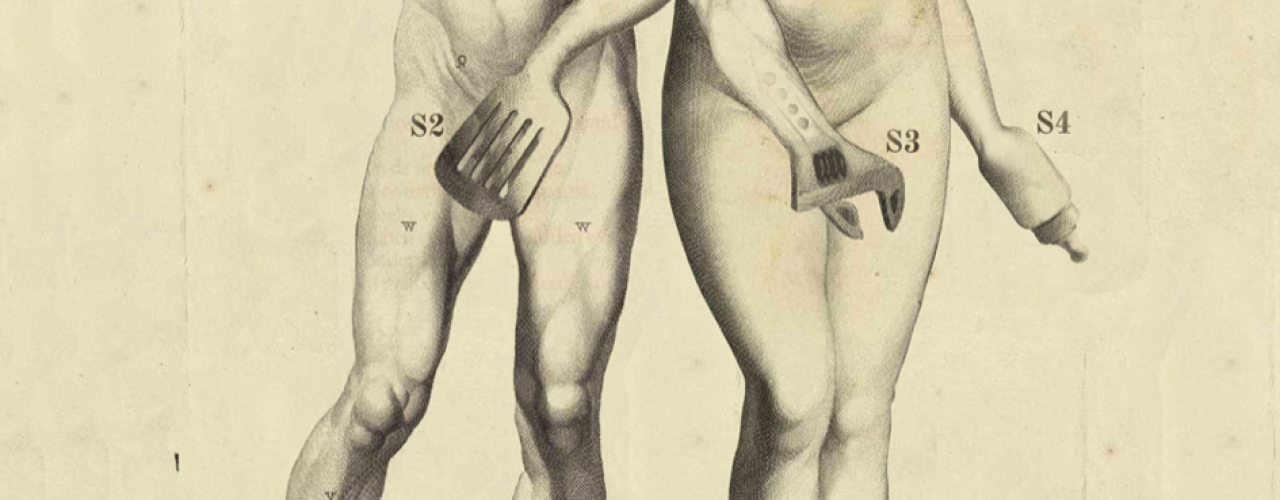

Depuis le milieu du 19 éme siècle, les préhistoriens et les paléontologues cherchent à repenser et à réévaluer la place respective des femmes et des hommes à cette époque. Face à ces préjugés, Ils proposent de nouvelles hypothèses et se sont demandés par exemple, si la femme préhistorique s’occupait de la fabrication des outils. Ils mettent ainsi en place différents procédés pour essayer de prouver et repenser la place de la femme dans la préhistoire:

Nous allons voir un Extrait d’une conférence de Claudine Cohen qui est une philosophe et historienne des sciences françaises, spécialiste de l'histoire de la paléontologie et des représentations de la Préhistoire.

Elle parle ici de différents procédés (39,29 à 40,54) :

Un autre extrait d’un autre procédé qui s’appelle la "Tracéologie" démontre que les femmes étaient capables de faire et d’utiliser les outils.

https://www.youtube.com/watch?v=TI8Yhj4xXVs 40, 55 à 42,03

Cela peut sous entendre que la femme préhistorique pouvait utiliser ces outils et du coup s’adonner aux mêmes activités que les hommes à savoir la chasse.

Une autre hypothèse est que la femme s’occupait de la cueillette, du tissage, de la fabrication de corde et de panier.

https://www.youtube.com/watch?v=TI8Yhj4xXVs 42,05 à 42, 50

Elle avance ici cette hypothèse en comparant les sociétés préhistoriques au sociétés traditionnelles actuelles qu’on va voir par la suite.

Claudine Cohen fait un inventaire des activités féminines de l’époque.

https://www.youtube.com/watch?v=TI8Yhj4xXVs 50,10 à 51, 24

Tout cela reste des hypothèses et il est assez difficile de savoir précisément qui faisait quoi à cette époque mais au vue des conditions de vie difficiles, on pourrait penser que c’était des sociétés égalitaires ou tout le monde était solidaires les uns des autres. Par exemple dans la chasse au gros gibier ou toutes les forces devaient être mobilisées pour ce type d’activités.

La Division Sexuelle du Travail est une notion qui a d’abord été utilisée par des ethnologues pour désigner une répartition complémentaire des tâches entre les hommes et les femmes dans les sociétés.

Des femmes anthropologues ont démontré par la suite qu’elle ne traduisait pas une complémentarité des tâches mais bien la relation de pouvoir des hommes sur les femmes. Façonnée dans d’autres disciplines comme la Sociologie, la Division Sexuelle du Travail est devenue au fil du temps un concept analytique. La Division Sexuelle du Travail est la forme de Division du Travail Social découlant des rapports sociaux de sexe.

Elle est caractérisée par l’assignation prioritaire des hommes à la sphère productive et des femmes à la sphère reproductive ainsi que l’appropriation par les hommes des fonctions à forte valeur sociale ajoutée (politique, religieuse, militaire…). Cette forme de division du travail est organisée selon deux principes : le principe de séparation (travaux d’homme et travaux de femme) et le principe hiérarchique (un travail d’homme « vaut » plus qu’un travail de femme).

Ils sont valables pour toutes les sociétés connues dans le temps et dans l’espace ce qui permet selon certains d’affirmer qu’il existe sous cette forme depuis le début de l’humanité.

La Division Sexuelle du Travail s’est imposée comme une forme à part entière de la division sociale du travail, au même titre que la division entre travail manuel et travail intellectuel. Les travaux des historiens ou ceux des ethnologues montrent que s’il y a toujours division du travail entre les hommes et les femmes cette organisation varie énormément d’une société à l’autre. Cependant la hiérarchie entre la valeur du travail masculin et la valeur du travail féminin est constante. Toutes les sociétés reconnaissent au travail des hommes, aussi semblable soit-il à celui des femmes ou de certaines femmes, une valeur supérieure.

Si tel est le cas c’est bien parce que la Division Sexuelle du Travail n’existe pas en tant que telle mais comme produit de ce type particulier de rapports sociaux que sont les rapports sociaux de sexe. Et qui dit rapports sociaux dit rapports conflictuels : la division du travail social entre les sexes se fait non pas de façon inéquitable (ce qui découlerait d’un problème de justice sociale), mais de façon antagonique (ce qui renvoie à un problème d’égalité).

Et en musique ?

Dans l’antiquité, les femmes musiciennes n’étaient pas rares. Elles dansaient, jouaient de tous types d’instruments : de la flûte, des percussions… et étaient associées aux plaisirs terrestres.

Puis l’église médiévale et moderne a contrôlé et bridé la musique féminine. La musique, et plus particulièrement la musique sacrée, est devenue une occupation masculine, à l’exception des moniales qui pouvaient produire des pièces pour leur communauté. Néanmoins, cette pratique était le fait d’une enclave au sein des institutions religieuses, les femmes étant généralement exclues des productions musicales dans les églises et cathédrales. A partir du XIIe siècle, la plupart des musiciens étaient formés dans les maîtrises auxquelles les filles n’avaient pas accès. Autre exception notable : les trobairitz dans le sud de la France. Celles-ci, premières compositrices de musique profane ou sacrée, étaient issues de la noblesse et appartenaient donc à la société courtoise.

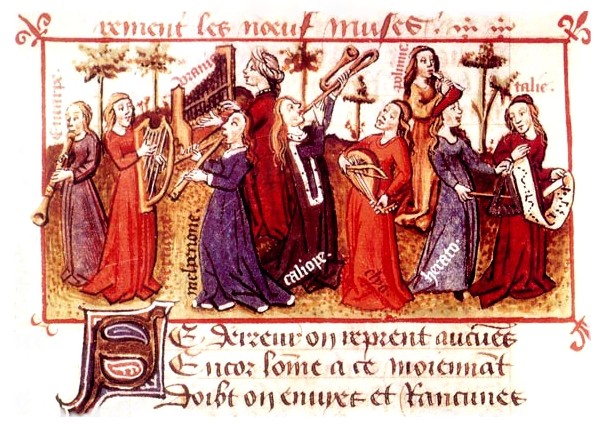

Alors que l’iconographie musicale des XVe et XVIe siècles nous montre qu’à cette époque les femmes pouvaient jouer de la flûte, de la harpe, du psaltérion, du tambour, de la trompette… au même titre que les hommes, il a peu à peu été interdit aux jeunes filles de bonne famille de jouer de certains instruments.

Au XIXe siècle, elles apprenaient la musique pour divertir et accompagner les dîners mondains, mais pas pour en faire leur métier. Le choix des instruments était alors très limité : si une jeune fille avait une belle voix, elle chantait, sinon elle pouvait jouer du piano ou de la harpe, mais en amazone pour ne pas écarter les jambes.

Ce choix était dicté par les mœurs de l’époque. Les instruments à vent étaient généralement proscrits car le fait de placer le bec ou l’anche dans la bouche avait une connotation sexuelle trop prononcée. De plus, souffler déformait le visage des instrumentistes. Seule la flûte traversière était envisageable, puisque les lèvres étaient délicatement posées sur l’embouchure.

Dans la famille des cordes, le violon était admis, mais parfois joué sur les genoux. En effet, il ne fallait pas trop bouger… L’alto était déjà considéré comme trop grave, ne parlons pas du violoncelle qui se tient entre les jambes, ou de la contrebasse, beaucoup trop imposante !

Les percussions enfin, qui nécessitent de mettre le corps en mouvement et de faire du bruit, sont tout bonnement impensables pour les femmes de l’époque.

Et maintenant ?

Le schéma traditionnel qui consiste à répartir les instruments par genre est encore d’actualité. Si l’on regarde par exemple le palmarès des Victoires de la Musique Classique, les artistes lyriques récompensés sont majoritairement des femmes, alors que du côté instrumental les hommes « dominent » très largement. Les filles chantent, les garçons jouent. Plus frappant encore, depuis la création des Victoires, aucune compositrice n’a été récompensée.

Au XXe siècle, les femmes commencent à prendre de la place dans la sphère publique. Elles peuvent enfin envisager de se professionnaliser, ce qui était auparavant réservé aux hommes, les femmes devenant le plus souvent enseignantes. On retrouve encore souvent cette division, les conservatoires et écoles de musiques étant remplis de professeures alors que les orchestres sont encore très majoritairement masculins.

Quelques chiffres sur la pratique musicale en France :

34% des Françaises ont pratiqué une activité musicale en amateur dans leur vie contre 29% des hommes.

Les filles représentent 56% des effectifs en école de musique. Toutes structures musicales confondues (publiques et privées) plus de 6 élèves sur 10 sont des filles.

Elles sont plus attachées à la pratique, avec un taux d’abandon de 28% contre 38% chez les garçons.

En conservatoire elles sont 54% à avoir commencé un instrument avant l’âge de 7 ans contre 44% chez les garçons.

Elles font d'avantage l'objet de l'héritage d'une pratique artistique (17% des 14-28, 10% chez les garçons).

Les filles sont majoritaires dans les « petites classes » et minoritaires dans les CNSM (60% de garçons). Elles sont sous-représentées dans les formations d'ensemble, moins nombreuses au sein des structures professionnalisantes.

Elles ont aussi moins de chance d’intégrer un poste d’interprète (22% contre 44% des hommes).

La profession d’instrumentiste est la moins féminisée du milieu artistique (17% tous styles confondus). Elles sont 44% au sein de la musique savante mais plus que 31,9% parmi les 6000 musiciens d’orchestres permanents français et ne représentent que 20% des solistes. Elles demeurent très minoritaires parmi les instruments à vent (15% en bois et 2% en cuivres) qui ont tous la fonction de solistes. Au contraire, elles sont majoritaires en violon et quasiment à égalité avec les hommes en alto, des instruments qui offrent pour la plupart des postes de tuttistes, moins bien considérés puisqu’ils n’assurent l’exécution d’un morceau que de façon collective.

Les hommes sont à la tête des institutions, comme en France où, entre 2012 et 2016 ils sont à la tête de 89% des maisons d'opéra et 72% des scènes nationales.

Historiquement, les plus grands orchestres professionnels ont été majoritairement ou exclusivement masculins. Le Philharmonique de Vienne, par exemple, n'a accepté une femme à un poste permanent qu'en 1997, bien plus tard que d'autres orchestres comparables.

Alfred Willener, sociologue, résume ainsi la situation : « plus un rôle d’instrumentiste a charge d’encadrement, moins facilement il sera confié à une femme ».

En outre les pionnières ne doivent souvent leur place qu’à la méthode du « paravent », servant au départ à éviter toute influence entre membres du jury et candidats, mais qui a profité aux femmes en leur permettant de cacher leur appartenance de sexe.

En France, il a fallu attendre les années 1970 pour que les classes de hautbois, clarinette et basson ouvrent leurs portes aux femmes, et les années 1980/90 pour qu'elles puissent suivre des cours de cuivres.

Le sexe des instruments

Dans l’imaginaire collectif, un certain nombre d’instruments sont genrés. On attribue par exemple les cuivres et percussions aux hommes et la flûte et la harpe aux femmes. Ce phénomène s’explique à la fois par le son des instruments eux-mêmes et par la représentation qui en est fait dans l’imaginaire collectif. Effectivement, le son de la flûte et de la harpe est perçu comme doux et aigu, donc plutôt féminin (et il plaît généralement plus aux filles) tandis que le son des cuivres est grave et moins délicat, donc généralement associé aux garçons.

Les conservatoires semblent faire des efforts pour ne pas créer de différences entre les femmes et les hommes, mais dans un milieu où les inégalités sont si marquées il y a encore du chemin à faire. "Lors de mon premier concours d'entrée au CNSM en section cuivres, l'un des membres du jury m'a dit : c'est pas mal pour une fille, mais il faudrait réfléchir à un autre instrument..." témoigne une jeune musicienne.

Il existe cependant de plus en plus de « transgressions » dans le choix de l’instrument, plus ou moins bien acceptées en fonction du milieu socio-culturel et du sexe de l’instrumentiste. Une fille jouant du trombone sera globalement mieux acceptée par ses pairs qu’un garçon jouant de la flûte, qui pourrait être victime de moqueries d'autres garçons de son entourage.

Les qualités techniques et artistiques attribuées à chaque sexe

Les filles se pensent plus perfectionnistes, plus attentionnées au morceau et plus soucieuses de bien faire que les garçons, qu’elles décrivent comme fonceurs, désinhibés, sans peur des conséquences ou de l’échec et capables de se lancer quoi qu’il en soit.

On constate la Permanence d’une représentation collective et pédagogique qui place les filles du côté du travail, de l’assiduité et du sérieux, alors que les garçons sont à la fois considérés comme plus négligents, moins appliqués mais aussi plus créatifs.

Beaucoup de filles auraient un problème d’estime de soi et de gestion du stress, se montrant plus soucieuses d’un possible échec que des réussites passées.

Penchant pour l’autocritique qui touche aussi des compositrices célèbres, telle Germaine Tailleferre qui « détestait sa musique aussitôt qu’elle était terminée » ou Nadia Boulanger décidant d’arrêter son activité créatrice au profit de l’enseignement et de la théorie. « Lorsque j’ai décidé d’abandonner la composition, c‘est que je savais que jamais je n’aurais été un grand génie. » Ou encore Clara Schumann qui écrit dans son journal en 1839 : " Il fut un temps où je croyais posséder le talent de la création, mais je suis complètement revenue de cette idée, une femme ne doit pas prétendre composer - aucune n'a encore pu le faire et cela devrait être mon lot ? Ce serait une arrogance que seul mon père autrefois m'a donnée."

Si les jeunes musiciennes savent désormais quitter la sphère familiale et domestique pour investir l’espace public, elles continuent de respecter dans leur grande majorité les frontières sexuées entre les instruments. . Elles conquièrent la scène, se produisent dans les salles de concerts qui leur ont longtemps été fermées et jouent aux côtés des garçons. A défaut d’être perçues comme des membres légitimes des orchestres professionnels ou amateurs, elles y sont maintenant de plus en plus fréquemment représentées. Elles occupent cependant différemment ces nouveaux terrains musicaux, se dirigeant de préférence vers les formations de bois ou de cordes féminins, au détriment des groupes de jazz ou de cuivres qui demeurent très majoritairement masculins.

Sur le plan professionnel

La division sexuelle du travail artistique prend également racine dans l’organisation de la vie domestique elle-même. La situation professionnelle des femmes interprètes dépend fortement de leur situation familiale. Si elles vivent en couple et/ou avec des enfants, la gestion des tâches domestiques va généralement modifier leurs possibilités professionnelles. Le degré d’homogamie des couples n’y est pas non plus indifférent, le fait d’avoir un compagnon ou un conjoint musicien n’étant pas sans incidence sur la professionnalisation.

Cela peut même avoir une influence négative sur la carrière des femmes : par exemple si les deux candidats recherchent en même temps un emploi, le couple se trouve alors en concurrence, notamment lors des concours d’orchestre.

Dans la musique classique, les femmes exercent leur métier dans un univers où elles sont relativement nombreuses, en particulier dans certaines familles d’instruments à l’image sociale traditionnellement « bourgeoise » (le piano et les cordes). Elles y deviennent souvent enseignantes, occupant un emploi stable, aux horaires le plus souvent fixes. Leurs « choix » matrimoniaux reproduisent plutôt un schéma de partage des rôles entre hommes et femmes caractéristique de la bourgeoisie : l’univers masculin est généralement associé à celui de la production, tandis que la sphère féminine recouvre l’espace du foyer et l’univers de l’enfance ou bien les activités culturelles.

Et en musique actuelle ?

Le secteur des musiques actuelles et du jazz est loin d’être des plus paritaires. A titre d’exemple, parmi les compositeurs inscrits à la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) en 2015, 8% seulement étaient des compositrices. En 2016, seulement 10% des scènes de musiques actuelles étaient dirigées par des femmes tandis qu’en 2012, les enseignantes en musiques actuelles en conservatoire représentaient 13% des effectifs (et 4% dans les Conservatoire à Rayonnement Régional).

Un état de fait qui se forge apparemment dès l’apprentissage, du choix de l’instrument de musique à l’orientation professionnelle.

On s’aperçoit que les musiques actuelles et le jazz sont les deux secteurs les plus discriminants parmi toutes les professions artistiques. Néanmoins, ces inégalités sont encore difficiles à mesurer de par le faible nombre de statistiques disponibles.

Commentaires (1)

En cherchant les origines de la division sexuelle du travail, nous nous sommes posés la question de cette division à l'aube de l'humanité. Il y a beaucoup de fantasmes, de stéréotypes concernant la répartition des tâches entre les hommes et les femmes à l’époque de la préhistoire. Dans l'inconscient collectif, la femme serait plutôt cantonnée au rôle de génitrice, qui ne s’occuperait que des enfants et de la cuisine alors que l’homme lui, ne ferait que chasser. On peut se dire qu’à priori la femme était immobile à cause de la grossesse, de l’accouchement souvent difficile voir mortel et de l’allaitement qui pouvait durer 4 ans… tout cela limitait les possibilités de déplacement de la femme.

Depuis le milieu du 19 éme siècle, les préhistoriens et les paléontologues cherchent à repenser et à réévaluer la place respective des femmes et des hommes à cette époque. Face à ces préjugés, Ils proposent de nouvelles hypothèses et se sont demandés par exemple, si la femme préhistorique s’occupait de la fabrication des outils. Ils mettent ainsi en place différents procédés pour essayer de prouver et repenser la place de la femme dans la préhistoire:

Nous allons voir un Extrait d’une conférence de Claudine Cohen qui est une philosophe et historienne des sciences françaises, spécialiste de l'histoire de la paléontologie et des représentations de la Préhistoire.

Elle parle ici de différents procédés:

Un autre extrait d’un autre procédé qui s’appelle la "Tracéologie" démontre que les femmes étaient capables de faire et d’utiliser les outils:

Cela peut sous entendre que la femme préhistorique pouvait utiliser ces outils et du coup s’adonner aux mêmes activités que les hommes à savoir la chasse.

Une autre hypothèse est que la femme s’occupait de la cueillette, du tissage, de la fabrication de corde et de panier:

Elle avance ici cette hypothèse en comparant les sociétés préhistoriques au sociétés traditionnelles actuelles qu’on va voir par la suite.

Claudine Cohen fait un inventaire des activités féminines de l’époque:

Tout cela reste des hypothèses et il est assez difficile de savoir précisément qui faisait quoi à cette époque mais au vue des conditions de vie difficiles, on pourrait penser que c’était des sociétés égalitaires ou tout le monde était solidaires les uns des autres. Par exemple dans la chasse au gros gibier ou toutes les forces devaient être mobilisées pour ce type d’activités.

La Division Sexuelle du Travail est une notion qui a d’abord été utilisée par des ethnologues pour désigner une répartition complémentaire des tâches entre les hommes et les femmes dans les sociétés.

Des femmes anthropologues ont démontré par la suite qu’elle ne traduisait pas une complémentarité des tâches mais bien la relation de pouvoir des hommes sur les femmes. Façonnée dans d’autres disciplines comme la Sociologie, la Division Sexuelle du Travail est devenue au fil du temps un concept analytique. La Division Sexuelle du Travail est la forme de Division du Travail Social découlant des rapports sociaux de sexe.

Elle est caractérisée par l’assignation prioritaire des hommes à la sphère productive et des femmes à la sphère reproductive ainsi que l’appropriation par les hommes des fonctions à forte valeur sociale ajoutée (politique, religieuse, militaire…). Cette forme de division du travail est organisée selon deux principes : le principe de séparation (travaux d’homme et travaux de femme) et le principe hiérarchique (un travail d’homme « vaut » plus qu’un travail de femme).

Ils sont valables pour toutes les sociétés connues dans le temps et dans l’espace ce qui permet selon certains d’affirmer qu’il existe sous cette forme depuis le début de l’humanité.

La Division Sexuelle du Travail s’est imposée comme une forme à part entière de la division sociale du travail, au même titre que la division entre travail manuel et travail intellectuel. Les travaux des historiens ou ceux des ethnologues montrent que s’il y a toujours division du travail entre les hommes et les femmes cette organisation varie énormément d’une société à l’autre. Cependant la hiérarchie entre la valeur du travail masculin et la valeur du travail féminin est constante. Toutes les sociétés reconnaissent au travail des hommes, aussi semblable soit-il à celui des femmes ou de certaines femmes, une valeur supérieure.

Si tel est le cas c’est bien parce que la Division Sexuelle du Travail n’existe pas en tant que telle mais comme produit de ce type particulier de rapports sociaux que sont les rapports sociaux de sexe. Et qui dit rapports sociaux dit rapports conflictuels : la division du travail social entre les sexes se fait non pas de façon inéquitable (ce qui découlerait d’un problème de justice sociale), mais de façon antagonique (ce qui renvoie à un problème d’égalité).

ET EN MUSIQUE ?

Dans l’antiquité, les femmes musiciennes n’étaient pas rares. Elles dansaient, jouaient de tous types d’instruments : de la flûte, des percussions… et étaient associées aux plaisirs terrestres.

Puis l’église médiévale et moderne a contrôlé et bridé la musique féminine. La musique, et plus particulièrement la musique sacrée, est devenue une occupation masculine, à l’exception des moniales qui pouvaient produire des pièces pour leur communauté. Néanmoins, cette pratique était le fait d’une enclave au sein des institutions religieuses, les femmes étant généralement exclues des productions musicales dans les églises et cathédrales. A partir du XIIe siècle, la plupart des musiciens étaient formés dans les maîtrises auxquelles les filles n’avaient pas accès. Autre exception notable : les trobairitz dans le sud de la France. Celles-ci, premières compositrices de musique profane ou sacrée, étaient issues de la noblesse et appartenaient donc à la société courtoise.

Alors que l’iconographie musicale des XVe et XVIe siècles nous montre qu’à cette époque les femmes pouvaient jouer de la flûte, de la harpe, du psaltérion, du tambour, de la trompette… au même titre que les hommes, il a peu à peu été interdit aux jeunes filles de bonne famille de jouer de certains instruments.

Au XIXe siècle, elles apprenaient la musique pour divertir et accompagner les dîners mondains, mais pas pour en faire leur métier. Le choix des instruments était alors très limité : si une jeune fille avait une belle voix, elle chantait, sinon elle pouvait jouer du piano ou de la harpe, mais en amazone pour ne pas écarter les jambes.

Ce choix était dicté par les mœurs de l’époque. Les instruments à vent étaient généralement proscrits car le fait de placer le bec ou l’anche dans la bouche avait une connotation sexuelle trop prononcée. De plus, souffler déformait le visage des instrumentistes. Seule la flûte traversière était envisageable, puisque les lèvres étaient délicatement posées sur l’embouchure.

Dans la famille des cordes, le violon était admis, mais parfois joué sur les genoux. En effet, il ne fallait pas trop bouger… L’alto était déjà considéré comme trop grave, ne parlons pas du violoncelle qui se tient entre les jambes, ou de la contrebasse, beaucoup trop imposante !

Les percussions enfin, qui nécessitent de mettre le corps en mouvement et de faire du bruit, sont tout bonnement impensables pour les femmes de l’époque.

Et maintenant ?

Le schéma traditionnel qui consiste à répartir les instruments par genre est encore d’actualité. Si l’on regarde par exemple le palmarès des Victoires de la Musique Classique, les artistes lyriques récompensés sont majoritairement des femmes, alors que du côté instrumental les hommes « dominent » très largement. Les filles chantent, les garçons jouent. Plus frappant encore, depuis la création des Victoires, aucune compositrice n’a été récompensée.

Au XXe siècle, les femmes commencent à prendre de la place dans la sphère publique. Elles peuvent enfin envisager de se professionnaliser, ce qui était auparavant réservé aux hommes, les femmes devenant le plus souvent enseignantes. On retrouve encore souvent cette division, les conservatoires et écoles de musiques étant remplis de professeures alors que les orchestres sont encore très majoritairement masculins.

Quelques chiffres sur la pratique musicale en France :

34% des Françaises ont pratiqué une activité musicale en amateur dans leur vie contre 29% des hommes.

Les filles représentent 56% des effectifs en école de musique. Toutes structures musicales confondues (publiques et privées) plus de 6 élèves sur 10 sont des filles.

Elles sont plus attachées à la pratique, avec un taux d’abandon de 28% contre 38% chez les garçons.

En conservatoire elles sont 54% à avoir commencé un instrument avant l’âge de 7 ans contre 44% chez les garçons.

Elles font d'avantage l'objet de l'héritage d'une pratique artistique (17% des 14-28, 10% chez les garçons).

Les filles sont majoritaires dans les « petites classes » et minoritaires dans les CNSM (60% de garçons). Elles sont sous-représentées dans les formations d'ensemble, moins nombreuses au sein des structures professionnalisantes.

Elles ont aussi moins de chance d’intégrer un poste d’interprète (22% contre 44% des hommes).

La profession d’instrumentiste est la moins féminisée du milieu artistique (17% tous styles confondus). Elles sont 44% au sein de la musique savante mais plus que 31,9% parmi les 6000 musiciens d’orchestres permanents français et ne représentent que 20% des solistes. Elles demeurent très minoritaires parmi les instruments à vent (15% en bois et 2% en cuivres) qui ont tous la fonction de solistes. Au contraire, elles sont majoritaires en violon et quasiment à égalité avec les hommes en alto, des instruments qui offrent pour la plupart des postes de tuttistes, moins bien considérés puisqu’ils n’assurent l’exécution d’un morceau que de façon collective.

Les hommes sont à la tête des institutions, comme en France où, entre 2012 et 2016 ils sont à la tête de 89% des maisons d'opéra et 72% des scènes nationales.

Historiquement, les plus grands orchestres professionnels ont été majoritairement ou exclusivement masculins. Le Philharmonique de Vienne, par exemple, n'a accepté une femme à un poste permanent qu'en 1997, bien plus tard que d'autres orchestres comparables.

Alfred Willener, sociologue, résume ainsi la situation : « plus un rôle d’instrumentiste a charge d’encadrement, moins facilement il sera confié à une femme ».

En outre les pionnières ne doivent souvent leur place qu’à la méthode du « paravent », servant au départ à éviter toute influence entre membres du jury et candidats, mais qui a profité aux femmes en leur permettant de cacher leur appartenance de sexe.

https://www.francemusique.fr/emissions/la-chronique-d-aliette-de-laleu/la-chronique-d-aliette-de-laleu-du-lundi-11-septembre-2017-36460

En France, il a fallu attendre les années 1970 pour que les classes de hautbois, clarinette et basson ouvrent leurs portes aux femmes, et les années 1980/90 pour qu'elles puissent suivre des cours de cuivres.

Le sexe des instruments

Dans l’imaginaire collectif, un certain nombre d’instruments sont genrés. On attribue par exemple les cuivres et percussions aux hommes et la flûte et la harpe aux femmes. Ce phénomène s’explique à la fois par le son des instruments eux-mêmes et par la représentation qui en est fait dans l’imaginaire collectif. Effectivement, le son de la flûte et de la harpe est perçu comme doux et aigu, donc plutôt féminin (et il plaît généralement plus aux filles) tandis que le son des cuivres est grave et moins délicat, donc généralement associé aux garçons.

Les conservatoires semblent faire des efforts pour ne pas créer de différences entre les femmes et les hommes, mais dans un milieu où les inégalités sont si marquées il y a encore du chemin à faire. "Lors de mon premier concours d'entrée au CNSM en section cuivres, l'un des membres du jury m'a dit : c'est pas mal pour une fille, mais il faudrait réfléchir à un autre instrument..." témoigne une jeune musicienne.

Il existe cependant de plus en plus de « transgressions » dans le choix de l’instrument, plus ou moins bien acceptées en fonction du milieu socio-culturel et du sexe de l’instrumentiste. Une fille jouant du trombone sera globalement mieux acceptée par ses pairs qu’un garçon jouant de la flûte, qui pourrait être victime de moqueries d'autres garçons de son entourage.

Les qualités techniques et artistiques attribuées à chaque sexe

Les filles se pensent plus perfectionnistes, plus attentionnées au morceau et plus soucieuses de bien faire que les garçons, qu’elles décrivent comme fonceurs, désinhibés, sans peur des conséquences ou de l’échec et capables de se lancer quoi qu’il en soit.

On constate la Permanence d’une représentation collective et pédagogique qui place les filles du côté du travail, de l’assiduité et du sérieux, alors que les garçons sont à la fois considérés comme plus négligents, moins appliqués mais aussi plus créatifs.

Beaucoup de filles auraient un problème d’estime de soi et de gestion du stress, se montrant plus soucieuses d’un possible échec que des réussites passées.

Penchant pour l’autocritique qui touche aussi des compositrices célèbres, telle Germaine Tailleferre qui « détestait sa musique aussitôt qu’elle était terminée » ou Nadia Boulanger décidant d’arrêter son activité créatrice au profit de l’enseignement et de la théorie. « Lorsque j’ai décidé d’abandonner la composition, c‘est que je savais que jamais je n’aurais été un grand génie. » Ou encore Clara Schumann qui écrit dans son journal en 1839 : " Il fut un temps où je croyais posséder le talent de la création, mais je suis complètement revenue de cette idée, une femme ne doit pas prétendre composer - aucune n'a encore pu le faire et cela devrait être mon lot ? Ce serait une arrogance que seul mon père autrefois m'a donnée."

Si les jeunes musiciennes savent désormais quitter la sphère familiale et domestique pour investir l’espace public, elles continuent de respecter dans leur grande majorité les frontières sexuées entre les instruments. . Elles conquièrent la scène, se produisent dans les salles de concerts qui leur ont longtemps été fermées et jouent aux côtés des garçons. A défaut d’être perçues comme des membres légitimes des orchestres professionnels ou amateurs, elles y sont maintenant de plus en plus fréquemment représentées. Elles occupent cependant différemment ces nouveaux terrains musicaux, se dirigeant de préférence vers les formations de bois ou de cordes féminins, au détriment des groupes de jazz ou de cuivres qui demeurent très majoritairement masculins.

Sur le plan professionnel

La division sexuelle du travail artistique prend également racine dans l’organisation de la vie domestique elle-même. La situation professionnelle des femmes interprètes dépend fortement de leur situation familiale. Si elles vivent en couple et/ou avec des enfants, la gestion des tâches domestiques va généralement modifier leurs possibilités professionnelles. Le degré d’homogamie des couples n’y est pas non plus indifférent, le fait d’avoir un compagnon ou un conjoint musicien n’étant pas sans incidence sur la professionnalisation.

Cela peut même avoir une influence négative sur la carrière des femmes : par exemple si les deux candidats recherchent en même temps un emploi, le couple se trouve alors en concurrence, notamment lors des concours d’orchestre.

Dans la musique classique, les femmes exercent leur métier dans un univers où elles sont relativement nombreuses, en particulier dans certaines familles d’instruments à l’image sociale traditionnellement « bourgeoise » (le piano et les cordes). Elles y deviennent souvent enseignantes, occupant un emploi stable, aux horaires le plus souvent fixes. Leurs « choix » matrimoniaux reproduisent plutôt un schéma de partage des rôles entre hommes et femmes caractéristique de la bourgeoisie : l’univers masculin est généralement associé à celui de la production, tandis que la sphère féminine recouvre l’espace du foyer et l’univers de l’enfance ou bien les activités culturelles.

Et en musique actuelle ?

Le secteur des musiques actuelles et du jazz est loin d’être des plus paritaires. A titre d’exemple, parmi les compositeurs inscrits à la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) en 2015, 8% seulement étaient des compositrices. En 2016, seulement 10% des scènes de musiques actuelles étaient dirigées par des femmes tandis qu’en 2012, les enseignantes en musiques actuelles en conservatoire représentaient 13% des effectifs (et 4% dans les Conservatoire à Rayonnement Régional).

Un état de fait qui se forge apparemment dès l’apprentissage, du choix de l’instrument de musique à l’orientation professionnelle.

On s’aperçoit que les musiques actuelles et le jazz sont les deux secteurs les plus discriminants parmi toutes les professions artistiques. Néanmoins, ces inégalités sont encore difficiles à mesurer de par le faible nombre de statistiques disponibles.

Leave a comment